Réglage

du One Tank par Iterative Feedback Tuning

Pierre Ansay - Emmanuel De Geest

Institut d'électricité Montefiore

- Service Systèmes

Grande

Traverse , 10 - 4000 Sart-Tilman

Belgique

Tel: +32 4 366 26 61

e-mail

: {ansay,degeest}@montefiore.ulg.ac.be

Introduction

Ce

laboratoire a pour but de procéder au réglage automatique des gains d’un

contrôleur PID sur un procédé de réglage de hauteur d’eau : le « One

Tank ». Nous rajouterons à ce système de laboratoire un délai artificiel

(logiciel) sur la grandeur de commande, afin de réguler un type de système

fréquemment rencontré dans l'industrie.

Le réglage automatique des gains sera réalisé

via l’utilisation d’un algorithme récent – l’Iterative Feedback Tuning – qui

impliquera de travailler en procédant à des expériences sur la boucle fermée

réelle. Cette méthode nous permettra

d’améliorer itérativement les gains d’un régulateur existant. Cet algorithme ne

nécessite aucune modélisation au préalable du système à réguler.

Le régulateur choisi est un PID, ce qui

nécessitera le réglage de trois

paramètres.

Nous utiliserons un algorithme MatlabÒ développé par le Service Systèmes pour implémenter l'Iterative Feedback

Tuning . Cette algorithme IFT sera commandé par une interface graphique GUI

(Graphical User Interface) en vue de simplifier au maximum son utilisation.

Tout a également été prévu pour que l'algorithme MatlabÒ IFT communique facilement avec

le programme LabviewÒ développé pour commander le One-Tank.

Le présent document est organisé comme suit:

Le premier paragraphe présente de manière

succincte le "One-Tank". Le second paragraphe établira la philosophie

du réglage par Iterative Feedback Tuning dans le cadre d'une régulation du

suivi de consigne. Le troisième paragraphe présentera le régulateur PID discret

utilisé. Les paragraphes 4 et 5 détaillent respectivement l’utilisation de

l’interface de commande LabviewÒ

et de l’interface GUI qui pilote

l’algorithme MatlabÒ IFT. Le paragraphe 6 donne le mode opératoire de l’expérience que nous

vous proposons de réaliser.

1.

Dispositif expérimental : le "One-Tank"

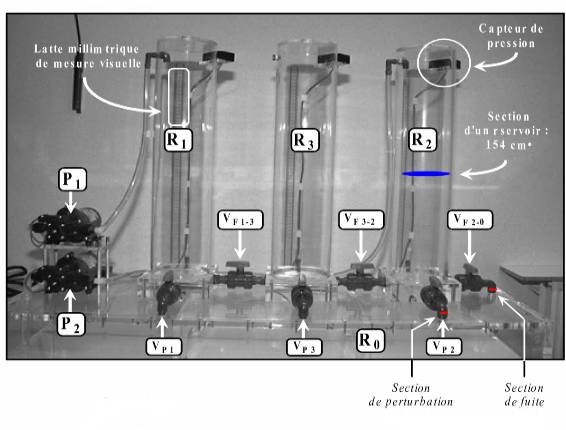

Le

Three-Tank (figure1) est un système hydraulique à trois réservoirs alimenté par

deux pompes actionnées indépendamment. Ce système peut avoir différentes

configurations.

Dans le

cadre de ce laboratoire, nous n’utiliserons que le réservoir R2 . Nous

travaillerons donc sur une configuration

de type "One Tank". Le but sera de réguler la hauteur d’eau du

réservoir R2. La vanne VF 3-2 sera constamment fermée. Le débit

d'eau entrant sera fourni par la pompe P2.Cette pompe sera à même de fournir un

débit variable dans la plage 0 à 100 ml/sec. La vanne de fuite (constamment

ouverte) sera la vanne VP 2 , la vanne de perturbation sera VF 2-0 . Nous n'aurons pas besoin

de donner pour ce laboratoire les caractéristiques du réservoir et des vannes

utilisées, vu que nous nous proposons justement de réguler le système

indépendamment de cette connaissance.

Figure 1 :Représentation du dispositif expérimental

Ce

système est un système non-linéaire dont la dynamique linéarisée autour d'un

point d'équilibre est du premier ordre. Or, dans la réalité industrielle,

beaucoup de systèmes s'identifient comme étant des systèmes du premier ordre

avec délai. Dès lors, en vue de cibler ce genre de système, nous avons rajouté

un délai artificiel - implémenté sur le programme LabviewÒ - sur la grandeur de commande. La valeur de ce

délai pourra être changé au gré de l'utilisateur.

2.

Iterative Feedback Tuning

Les méthodes de réglages classiques reposent

sur la connaissance d’un modèle du système.

Dans cette section, nous présentons une méthode

de réglage – l’Iterative Feedback Tuning - ne nécessitant aucune connaissance a

priori de la dynamique du système, mais impliquant simplement de devoir

travailler sur la boucle fermée réelle.

Cette méthode, récemment développée par H.

Hjalmarsson, S. Gunnarson et M. Gevers [1] , sera appliquée dans le cadre de la régulation du One-Tank par un

contrôleur PID.

Il s’agit d’une méthode optimale basée sur la

minimisation d’un critère de type quadratique dans lequel apparaît

explicitement l’erreur entre la sortie de la boucle fermée obtenue

expérimentalement et la réponse

désirée. Un second terme peut pénaliser l’effort de commande.

Il ne sera donc plus question d’une étape de

modélisation. L’idée présente dans cette méthode est de remplacer cette étape

par une modélisation directe des données recueillies en boucle fermée. Cela

débouchera sur un schéma itératif d’expériences menées en boucle fermée et de

mise à jour des paramètres du régulateur.

Cette section jette les bases théoriques de la

méthode. Le lecteur se référera à [1] pour de plus amples informations.

2.1

Critère de synthèse

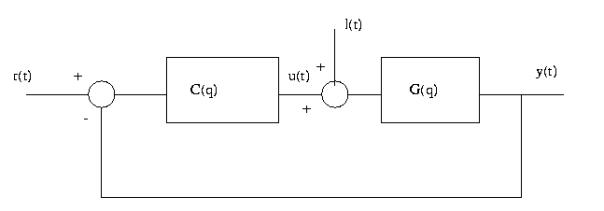

Considérons le système de commande représenté à la figure 2. Nous ne disposons d’aucune information sur le procédé G(q). Les expressions mathématiques du système commandé au moyen d’un contrôleur à deux degrés de liberté C={Cr, Cy} sont (2.1):

Dans ces expressions, r représente le vecteur des paramètres du contrôleur, q le délai, G(q) la fonction de transfert inconnue et temps-discret du système, t représente les instants temps-discret et u(t), r(t), y(t) et v(t) sont respectivement la séquence de commande, la séquence de consigne, la séquence de sortie et une séquence de bruit additif.

Figure 2 : Contrôleur à deux

degrés de liberté.

L'idée

de Hjalmarsson et al. est de synthétiser ce contrôleur C={Cr, Cy} de telle

manière que la sortie du système régulé soit la plus proche possible - au sens

quadratique - de la réponse d'un modèle de référence Td.

Cette

réponse est donnée par (2.2) :

![]()

Nous

allons alors calculer r* = arg min J(r) , où le critère à minimiser peut s'écrire

(2.3):

r

![]()

expression

dans laquelle

![]()

Le

premier terme pénalise donc la différence entre la sortie désirée yd et

la sortie réalisée y(r,t). Le second terme par

contre pénalise l'effort de commande.

2.2 Minimisation du critère

Nous

nous intéressons maintenant à la minimisation de J(r), c'est-à-dire à l'annulation de son

gradient par rapport au vecteur r des paramètres du

contrôleur. Afin de faciliter la notation, nous supposerons dans cette section

que Ly = Lu = 1.

Nous cherchons donc à résoudre l'équation (2.4):

A

cause de la complexité de l'expression de y* en fonction de r et surtout de notre

méconnaissance du système G ainsi que du spectre des perturbations v qui

interviennent tous deux dans l'expression de y* , une méthode

itérative de minimisation s'impose. Nous allons donc effectuer une série

d'étapes i, de pas gi pour atteindre un minimum

local de la fonction de coût (2.5):

![]()

![]()

Ri devant être

une matrice définie positive. Il peut s'agir d'une matrice unité, mais la

convergence sera plus rapide si Ri est une estimation de la matrice

hessienne de J(r).

Ce

problème, tel que posé à ce stade ne sera soluble que si nous sommes en mesure

de calculer le gradient de la fonction de coût.

L'originalité

de l'IFT est de montrer qu'il est possible de remplacer le gradient réel de la

fonction de coût par une approximation non-biaisée, basée sur les échantillons

recueillis sur la boucle fermée.

Pour

ce faire, on a besoin de y*(ri) et de u(ri), ainsi que de leur

gradient.

2.3 Estimée des gradients

La théorie de l’Iterative Feedback Tuning donne des estimations non-biaisées pour les gradients de y*(ri) et de u(ri), calculées à partir de certaines expériences en boucle fermée.

Il est possible de dériver l’expression théorique de y*(r) par rapport à r, on obtient après artifice de calcul (2.6):

Nous procéderons alors à chaque pas d’itération i aux trois expériences suivantes (2.7) :

Les

sorties correspondantes sont

respectivement (2.8):

A

chaque pas d'itération, nous nous servirons des trois signaux de sortie obtenus

pour calculer y*(ri) et une estimée de son

gradient (2.9):

![]()

Notons

encore que cette section n'aborde que le calcul de l'estimée du signal y*. Des

considérations peuvent être tenues de manière similaires pour le signal u (voir

[1]).

En

remplaçant les grandeurs intervenant

dans le calcul du vrai gradient de la fonction de coût par leur estimée, on

obtient alors l'estimée du gradient de la fonction de coût. Cette formule ne

fait intervenir que des éléments calculables à partir des trois expériences

réalisées en boucle fermée. On démontre que cette estimée est une estimée

non-biaisée (2.10):

2.4

Résumé de l'algorithme

Nous

venons de jeter les bases de l'algorithme IFT. Le lecteur désirant rentrer dans

les détails théoriques complet de la méthode consultera la référence [1].

Les

aspects liés à l'implémentation de l'IFT, tels que le choix du nombre de

d'échantillons, le choix de la valeur du pas d'adaptation, l'introduction de

poids temporels dans la fonction de coût

et le choix du modèle de référence sont

discutés dans [2].

Jusqu'à

présent, la théorie de l'Iterative Feedback Tuning s'attachait exclusivement au

problème du suivi de consigne. Il est possible de reformuler un algorithme IFT

dans le cadre d'un problème de rejet de perturbations. Vient alors à l'esprit

de problème qui consiste à concilier ces deux problèmes, à savoir comment

trouver de bons gains qui optimisent

conjointement le problème du suivi de consigne et celui du rejet de

perturbations. Le lecteur consultera également [2] pour de plus amples

renseignements.

Enfin,

nous résumons brièvement l'algorithme

IFT sous sa forme théorique:

Soit

l'étape i de l'algorithme.

Le

vecteur des paramètres du régulateur à cette étape est ri .

(1)

On génère les signaux les

trois signaux de sorties yj , j=1,2,3 , et les trois signaux de

commande uj , j=1,2,3 ,

correspondant aux trois signaux d'entrée rj , j=1,2,3 donnés

à l'expression (2.7)

(2)

On calculera alors y*(ri) et est[y* '(ri)] via les relations (2.9).

On fera la même chose pour les grandeurs

équivalentes liées au signal u.

(3)

On calcule alors l'approximation stochastique du gradient donnée par

(2.10).

![]()

(4)Les nouveaux

paramètres du contrôleur sont calculés par:

(5) On passe à l'étape i+1.

3. Régulateur PID

La

figure 3 montre la structure de la boucle de régulation utilisée dans la cadre de

ce laboratoire. Nous restreignons donc à un schéma de contrôle à un degré de

liberté. Il suffira alors dans de poser dans l'algorithme IFT présenté

précédemment Cr =Cy. On démontre dans ce cas que seul les deux premières

expériences sont suffisantes afin d'obtenir une estimation non-biaisée du

gradient de la fonction de coût .

Figure 3 : Boucle de régulation utilisée au laboratoire

Le

contrôleur discret aura comme fonction de transfert (3.1):

![]()

Ce

régulateur est l'équivalent discret du régulateur PID continu mis sous sa forme

parallèle. Nous avons dès lors trois paramètres à trouver : K, Ki et Kd. Notons encore que h est la période

d'échantillonnage.

Un

système à retard est caractérisé par une phase décroissante en fonction du

logarithme de la fréquence. Avec cette

structure, on comprend aisément que l'on ne devra pas choisir des gains trop

importants afin de ne pas déstabiliser le système.

4.

Interface de commande LabviewÒ

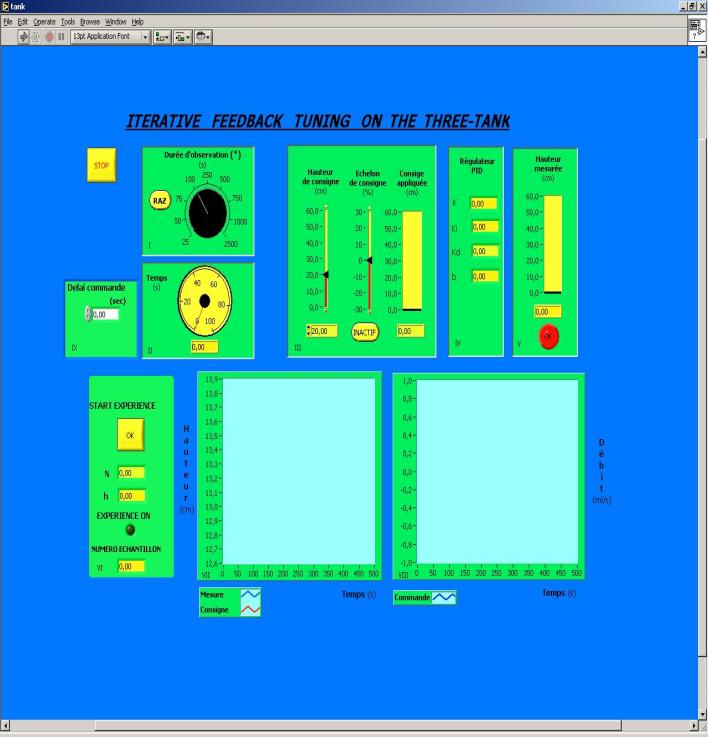

Nous

donnons ici une description de l'utilisation de l'interface de commande du

One-Tank. Sur chacun des panneaux figure un nombre romain; Nous donnons d'abord une description de

chacun de ces panneaux (figure 4):

I

: On peut

régler la plage temporelle d'observation des graphes. Le bouton RAZ sert à

effacer les graphiques. Il convient de

l'actionner en début d'expérience.

II

: Ce

panneau nous donne le temps parcouru depuis le moment où on a lancé le

programme.

III

: On règle ici le point de fonctionnement du

système par l'intermédiaire du potentiomètre "Hauteur de consigne".

Le potentiomètre "Echelon de consigne" sert à simuler une expérience de suivi de consigne. Il importe

alors d'activer cela grâce au bouton

"Actif / Inactif".

Vous disposez aussi d'un indicateur permettant de voir la consigne appliquée tout au long des expériences.

IV

: Ce

panneau nous donne les gains courant pendant l'expérience. Ces gains sont ceux

donnés par l'IFT. Labview va lire les valeurs des gains dans un fichier

texte (init.txt) situé dans le

répertoire d:/Iterative Feedback Tuning /h2 . Notons encore que ce

fichier est lu une seule fois en début d'expérience et donc qu'il n'est pas

possible de changer les valeurs des gains en cours d'expérience.

V

: Vous avez ici l'indication de la hauteur

d'eau du réservoir R2. Celle-ci est mesurée une fois par période

d'échantillonnage.

VI

: Ce

panneau est le panneau de commande pour réaliser des expériences IFT. Nous

avons d'abord un bouton START

EXPERIENCE qui permet de choisir l'instant de début d'une expérience. Ceci est nécessaire car dans toutes les

expériences, il conviendra d'abord de stabiliser le système autour d'un de ses

points de fonctionnement avant de procéder à une expérience IFT

proprement-dit. Les indicateurs N et h

donnent respectivement le nombre de données à collecter ainsi que la période

d'échantillonnage. Encore une fois, ces valeurs sont lues dans le fichier

init.txt . EXPERIENCE ON est un

indicateur allumé lors d'une expérience IFT. Nous avons aussi une indicateur

nous permettant de juger quant à l'état d'avancement de l'expérience (NUMERO

ECHANTILLON). Au lancement de START

EXPERIENCE, on rajoute un incrément de consigne dont la valeur est lue dans le

fichier ref.txt (répertoire d:/Iterative

Feddback Tuning/h2). Ce fichier a

lui aussi été généré par notre algorithme IFT.

VI

et VIII : Graphiques

de l'évolution temporelle de la consigne, de la hauteur du réservoir R2 ainsi

que de la commande.

IX

: Réglage

du délai logiciel introduit sur la commande. Il peut être changé au cours d'une

expérience.

Remarquons encore que

le programme de commande s'arrêtera automatiquement à la fin d'une expérience

IFT. Le bouton STOP aura le même effet mais à n'importe quel moment.

Figure 4 :

Interface de commande LabviewÒ pour l'Iterative Feedback

Tuning

5.

Interface logicielle GUI pour l'IFT

Nous avons développé une interface GUI (Graphical

User Interface) de Matlab® qui permet d'appliquer les algorithmes IFT sur des

procédés réels. Celui-ci communiquera avec le logiciel de contrôle LabviewÒ à

l'aide d'un protocole de communication d'envoi et de réception de fichiers de

type TEXTE.

Le second objectif de ce logiciel a été de

définir une plate-forme commune pour une grande variété de régulateur discrets

classiques. Dans le cadre de ce laboratoire, nous nous sommes limités à la

structure du PID mixte explicitée à la section 3. Le logiciel a été toutefois

développé pour permettre n'importe quelle structure de régulateur.

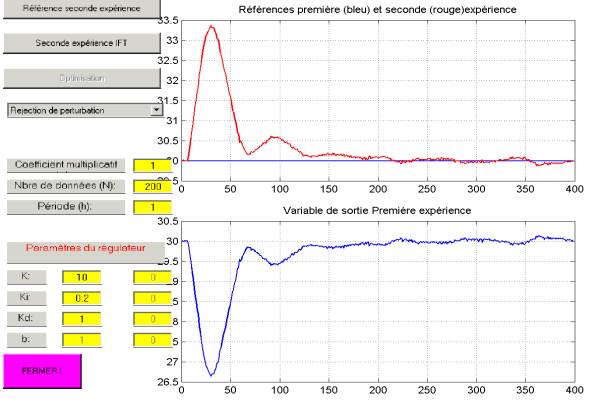

La figure 5 montre la fenêtre principale du

programme. Dans cette figure, nous distinguons différents menus qui permettent

de parcourir les différentes étapes de l'algorithme IFT. On y trouve également

deux graphes qui vont présenter les données aux différentes étapes de

l'algorithme ainsi que la possibilité de définir les paramètres du régulateur

que nous voulons optimiser.

Figure

5 : Interface GUI pour l'Iterative Feedback Tuning

Les différents accès à partir de cette fenêtre

sont :

-

Initialisation: Cette

fonction est accessible via le bouton initialisation ; il permet le choix du

régulateur (PI mixte , PID mixte , compensateur de temps CTM et réglage d'un PI

avec structure CTM), le choix du mode de régulation (asservissement ou rejet de

perturbation de type charge), le nombre de données à collecter, la période

d'échantillonnage et le point de fonctionnement. Dans ce laboratoire nous

utilisons la forme mixte du PID.

-

Première et troisième expérience IFT: La seconde étape du logiciel est d'acquérir les données du procédé.

Dans cette version du logiciel, les premières et troisièmes expériences seront

réalisées en même temps.

-

Génération de la trajectoire: Cette troisième étape permet de générer la trajectoire pour la seconde expérience. Cette trajectoire est

fonction des données acquises lors de la première expérience et du mode de

régulation choisi.

-

Seconde expérience: La

seconde expérience consiste à injecter la trajectoire et à récolter les données

du procédé.

-

Optimisation: La

cinquième et dernière étape de la GUI est la phase d'optimisation des

paramètres du régulateur. En fonction du mode de régulation et du type de

régulateur, les paramètres du régulateurs sont ajournés. Le tuning de ces

paramètres est paramétrable comme suit:

·

Choix du pas d'optimisation γ : L'auteur intéressé consultera [2] pour de plus amples

renseignements.

·

Choix d'un éventuel filtre

temporel à appliquer : L'application d'un filtre

temporel sur la fonction de coût à minimiser permet d'améliorer les

performances de l'algorithme (voir [2]).

·

Choix de la constante de

temps du filtre appliqué à la référence: On

a choisi de générer la référence de sortie pour l'asservissement par un modèle

du premier ordre dont seul la constante de temps est à spécifier. C'est d'elle

dont il s'agit ici. Rappelons encore une fois que la référence que choisie lors

d'un réglage sur le rejet de perturbation est une référence constamment nulle

autour du point de fonctionnement.

Nous venons donc de résumer les étapes à

adopter en vue d'une utilisation correcte de l'algorithme. A présent, tous les

outils ont été construit pour procurer un maximum d'aisance à

l'automaticien.

6. Expérience Proposée

Régler le One-Tank qui présente un délai

artificiel de 10 secondes autour du point de fonctionnement correspondant à une

hauteur d'eau de 30 cm pour le réservoir R2. Les gains initiaux pourront être

choisis par une méthode simple (méthode temporelle ou fréquentielle). Ces gains

initiaux seront alors améliorés par l'intermédiaire de l'IFT et des outils

logiciels présentés précédemment. Ils sont disponibles dans le répertoire

d:/Iterative Feedback Tuning/h2 de la machine Three-Tank du laboratoire d'Automatique.

Bibliographie

[1]

Iterative Feedback Tuning : Theory and Applications, H. Hjalmarsson,

M.Gevers, S. Gunnarson and O. Lequin , IEEE Control Systems, pp26-41,

August 1998.

[2] Méthodes

d'optimisation pour le réglage de contrôleurs PID , Emmanuel De Geest , Travail

de fin d'études , Université de Liège , Faculté des

Sciences Appliquées, Liège, Belgique, Juin

2001.